ソフトバンクの『孫正義』社長にプレゼンし、幾多の事業提案を一発承認されたことのある『前田鎌利』氏の著書です。

現在は独立し、多くの企業でプレゼンテーションスクールを開講している筆者が、孫正義社長に鍛えられた社内プレゼン資料作成のノウハウを説いた本です。

- 資料作成が苦手な人

- プレゼンで上手く相手に伝えることができない人

- 仕事の効率が悪く悩んでいる人

上記に当てはまるような方は是非読んでみてください。

本記事は、私が重要だと思ったことを要約して記載しています。備忘録として記載している部分もございますがご容赦ください

本書の要約

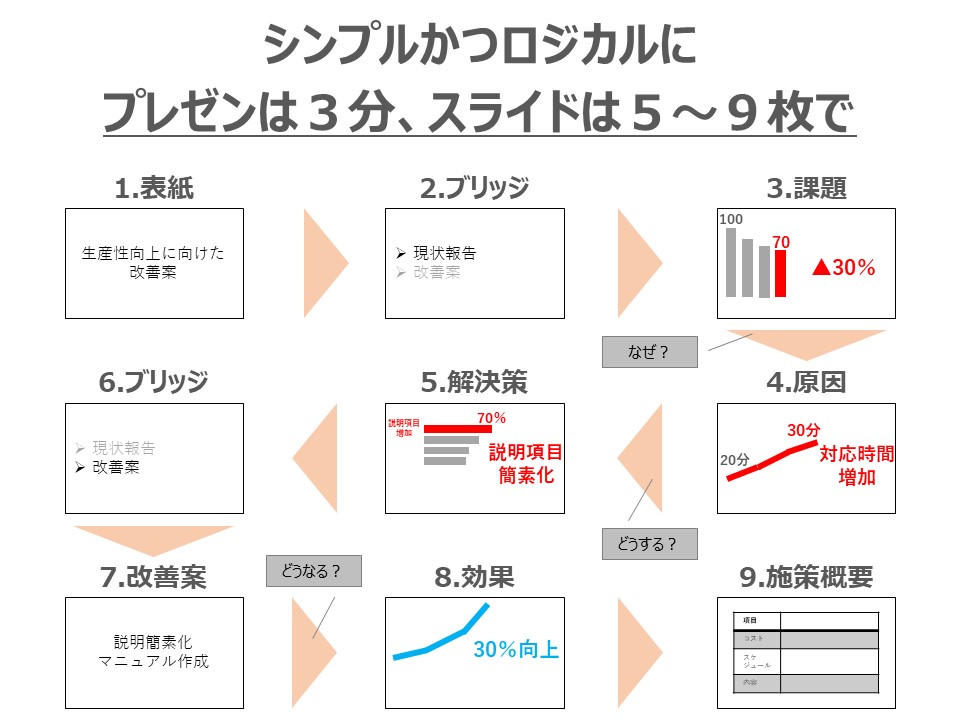

シンプルかつロジカルに

『前田鎌利』氏はプレゼン資料を作成するにあたって最も大切なことは、「決裁者の立場に立って、提案内容を理解しやすく・納得できるように伝えるためにどうすれば良いかを考えること」と謳っています。

そのためにも、「プレゼンは3分で終わらせる」「スライドは5~9枚にまとめる」ことが大切です。

では、スライドを9枚以内にまとめる資料構成は以下の通りです。

- 表紙

- ブリッジ(次に何を説明するのか))

- 課題

- 原因

- 解決策

- ブリッジ(次に何を説明するのか)

- 具体的な改善案

- 効果

- 施策概要・スケジュール

詳細なデータなど、本紙に組み込むことのできなかった補足的な資料は参考資料として別で準備しておきます。

プレゼン後に決裁者から質問された際、提示できるように準備しておけば問題ありません。

この、スライドを9枚以内にまとめる際、いくつか注意点があります。

1枚のスライドに情報を詰め込みすぎない

複数の根拠がある場合、あれもこれも情報を詰め込みたくなります。ただしこれはNGです。最も説得力のある要素だけを入れスライドの中身をシンプルにしましょう。

いきなりスライドを作り始めない

闇雲にPowerPointを立ち上げ、スライドを作り始めても効率的に適切な資料を作り上げることはできません。

まずは、「一人ブレインストーミング」をします。

これまで集まったデータを書き出し、頭の中を整理しましょう。この作業をすることで、これから作るべきスライドのイメージが明確になり、効率的に資料を作成することができるようになります。

さらに筆者は、資料を作成する際に最も重要な3つのポイントをあげています。

- 財務的視点:本当に利益を生み出すのか?

- 実現可能性:本当に現場で回せるのか?

- 経営理念との整合性:会社の理念と合っているのか?

上記ポイントを押さえていないと、必ず資料の不備を指摘されます。

スライドの作りこみに入る前に必ず確認しておきましょう。

スライドは5~9枚に

⇒いきなりスライドを作り始めない・情報を詰め込みすぎない

3つのポイントを押さえる

⇒「財務的視点」「実現可能性」「経営理念との整合性」

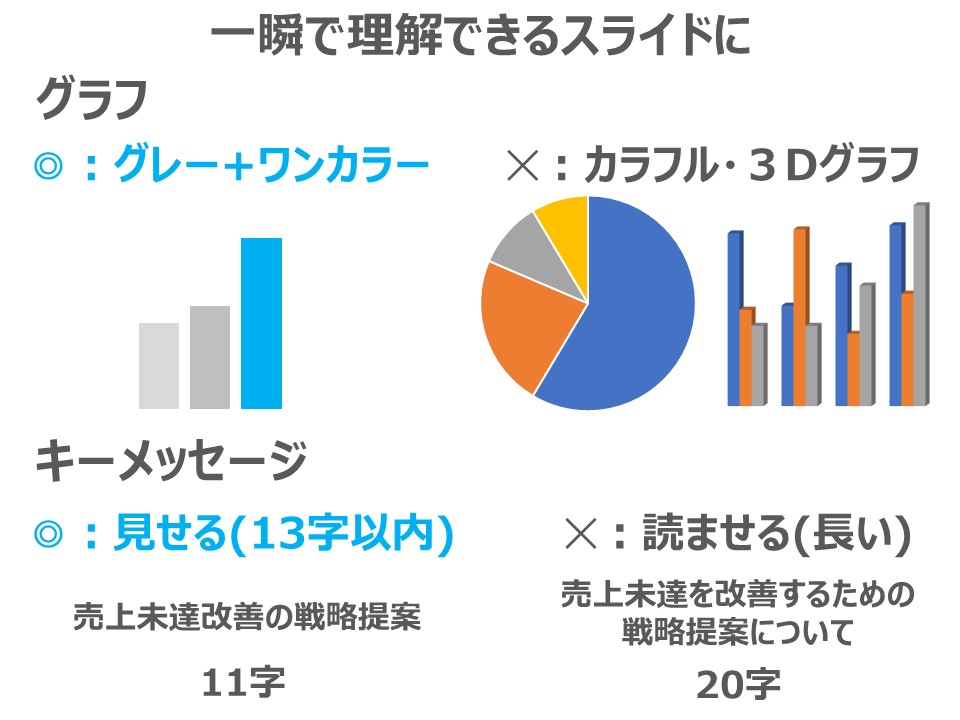

「読ませず」、一瞬で理解できるように

筆者がシンプルかつ見やすい資料を作成するためのテクニックを紹介しています。その中でいくつかピックアップして記載していきます。

- 「タイトル」「キーメッセージ」は13字以内で簡潔に

タイトルやキーメッセージは一目で理解できるように13字以内で簡潔に記載するようにしましょう。

タイトルについてはプレゼンの「目的」を記載します。「売上未達改善の戦略提案」のように、「課題」を記載すると良いです。

キーメッセージについても同様に13字以内で記載しましょう。13字以内での記載が困難な場合、「〜のための」「〜について」などの平仮名を省略し、ポイントを絞って記載しましょう。

- 色は3色を上限に、ポジティブメッセージは「青」・ネガティブメッセージは「赤」

カラーを使うことで、重要なメッセージを目立たせることができます。

ポジティブメッセージは「青」・ネガティブメッセージは「赤」にすることでメッセージが伝わりやすくなります。

ただし、カラーを増やしすぎると、どこが本当に伝えたいポイントなのか分からなくなります。

グラフや文字を含めて、色は3色を上限に使用しましょう。

- ワンスライド=ワングラフに

一つのスライドに複数のグラフが並んでいると、伝えるべきポイントがわからなくなります。

見た瞬間に「良い」のか「悪い」のか、直感的に理解できるグラフを掲載できるようにしましょう。

スライドの左側に直感的に理解できるグラフ、右側にグラフから読み取れるキーメッセージを記載するのが最も伝わりやすいスライドになります。

- グラフは余計な「数字」「罫線」をカットする

グラフは相手に直感的に伝えることができますが、必要以上の「数字」や「罫線」は決済者を考えさせてしまいます。

プレゼンの本筋と関係のない要素を詰め込んでしまうと、決済者にすぐに伝わらないだけでなく、不要なツッコミを受けてしまい決済が通らなくなる恐れがあります。

作成者からするとたくさんの数字があった方が安心するかもしれませんが、可能な限り関係のない要素は削除しましょう。

- カラフルなグラフや、3Dグラフは使わない

前段でもお伝えしたように、カラフルなグラフでは「本当に伝えたい」内容がわかりません。

「伝えたい部分はカラー」「それ以外の部分はグレーのグラデーション」を使用することで、カラーの部分を際立たせることができ、一目で分かりやすくなります。

また、PowerPointには3Dグラフを作成することができますが、こちらを使用することも避けましょう。

見た目はカッコいいですが、グラフの高さが分かりづらく、印象操作をしていると疑われる可能性があります。

シンプルな2Dグラフを使用しましょう。

- 「タイトル」「キーメッセージ」は13字以内で簡潔に

- 色は3色を上限に、ポジティブメッセージは「青」・ネガティブメッセージは「赤」

- 事業フローはグラデーションで示す

- ワンスライド=ワングラフに

- グラフは余計な「数字」「罫線」をカットする

- カラフルなグラフや、3Dグラフは使わない

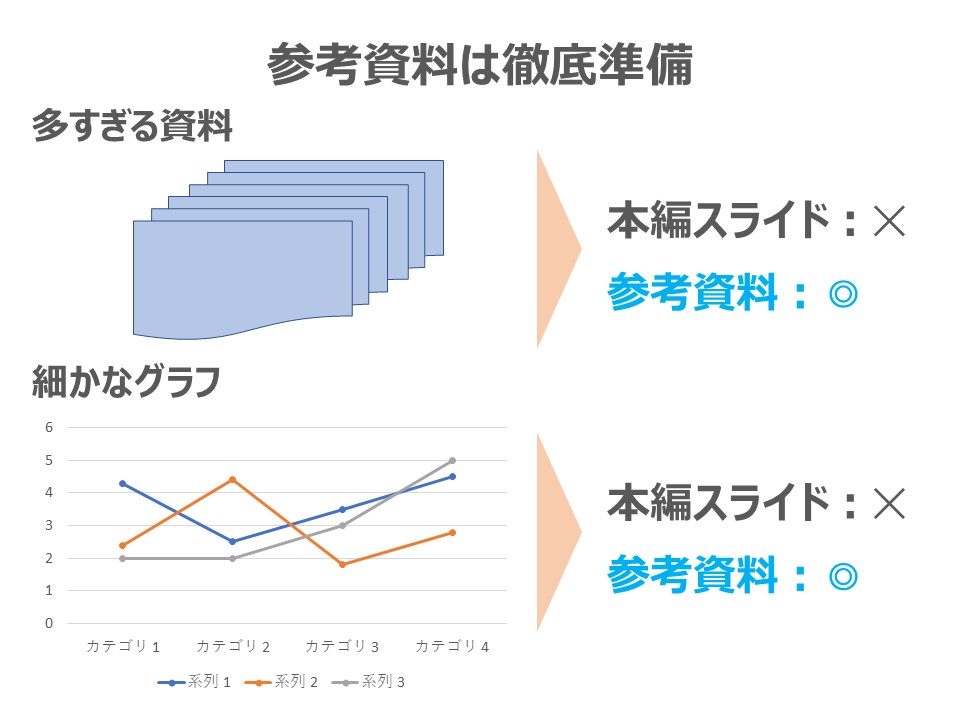

「説得力」をもたせるために参考資料を徹底準備する

本編スライドから削ぎ落とした「詳細資料」「必要な参考データ」は参考資料として別で準備しておきます。

資料説明後、決済者から必ず質問されます。その際、質問の回答に「説得力」をもたせるために準備しておきましょう。

- 5〜9枚にまとめなくてOK

本編スライドでは、決済者に3分でことができるようにスライドを5〜9枚にまとめていました。

しかし、参考資料は決済者の疑問に答えられるよう準備しなければなりません。

決済者が「どこに疑問を持つか」「どこの詳細を確認したいと思うか」ということを決済者目線で考え、参考資料を準備しましょう。

その際、本編スライドとは違い、5〜9枚に抑える必要はありません。

30枚でも100枚でも、徹底的に準備をしておきましょう。

- 最低限の加工でOK

本編スライドでは決済者にポイントを絞って説明するため、関係のない数字や細かなグラフは削ぎ落としてきました。

ただし、参考資料においては、決済者から「年間推移」「他項目との比較」などを質問された際に詳細なグラフを提示する必要があります。

元データとして、本編スライド用に準備したデータは最低限の加工で参考資料へ追加しておきましょう。

5〜9枚にまとめなくてOK

⇒決裁者目線でどこに疑問を持つかを考える

最低限の加工でOK

⇒本編スライドのように関係のない数字を削ぎ落とす必要なし

本書を読むには

単行本・電子書籍の購入も可能ですが、タイミングによって「Amazon Prime」「Kindle Unlimited」での読み放題も可能です。

下記リンクから購読可能です。

↓単行本・電子書籍

↓Amazon Prime

Amazon Prime無料体験はこちら↓Kindle Unlimited

Kindle Unlimited無料体験はこちらまとめ

本書を読むことによって、社内プレゼン資料作成におけるコツを押さえることができ、プレゼンの成功率を上げることができるでしょう。

- シンプルかつロジカルに

- 一瞬で理解できる資料を

- 参考資料を徹底準備

実際のスライド例も提示しているため、ビジュアル的にも非常に分かりやすい本です。

- 資料作成が苦手な人

- プレゼンで上手く相手に伝えることができない人

- 仕事の効率が悪く悩んでいる人

上記に当てはまる方は是非読んでみてください。

コメント