電通、日本IBMなど、複数組織を渡り歩き、多くのクライアント企業のカルチャーにも接した経験から、多様な組織での課題解決を提供。現在は株式会社Eight Arrows代表取締役、株式会社アイデミー執行役員を務める『河野英太郎』氏の著書です。

仕事を効率的に進め、今すぐ成果につながるためのヒントを紹介した本です。

- 会社で生きぬく武器を身につけたい人

- 仕事が効率的にすすまない人

- 仕事が上手くいかず悩んでいる人

上記に当てはまるような方は是非読んでみてください。

本記事は、私が重要だと思ったことを要約して記載しています。備忘録として記載している部分もございますがご容赦ください

本書の要約

報連相のコツ

組織で仕事をする際に、決して欠かせないことが、「報告」「連絡」「相談」の報連相です。まずは報連相におけるコツを挙げていきます。

- 自信があるようにふるまう

自信満々にふるまうことで、相手の反応をポジティブなものにし、自分自身の追い風にすることができます。

報連相をする前に、「まだ準備不足ですが…」「うまく言うことができないのですが…」と言い訳をしてしまうことはないでしょうか。

無意識にこうした枕詞を使ってしまうと、同じ報告をしてもネガティブなコメントが返ってきてしまいます。

これは人間の「先入観」によるものです。

最初に自信があるという暗示をかけることで相手からポジティブな反応をもらうようにしましょう。

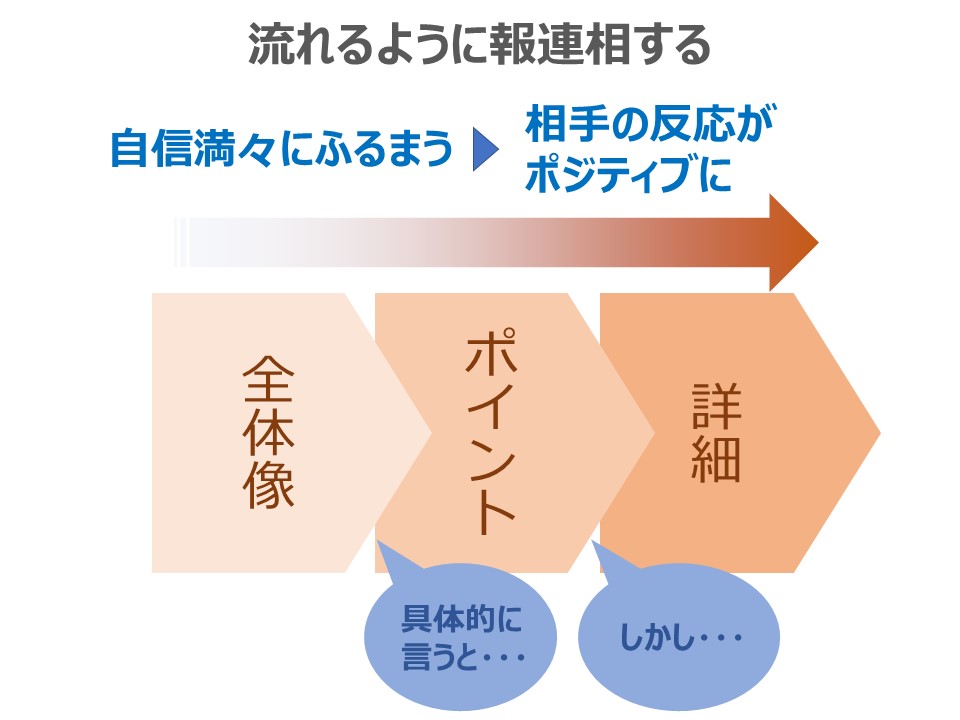

- 流れるような説明をする

詰まりながら説明をすると、自信のない印象を与え、相手を不安に陥れます。

その結果、話の内容とは無関係なあら探しをされ、目的を達成することができません。

- 全体像⇒ポイント⇒詳細の順で説明する

- 事前に説明と説明の間の接続詞を決めておく

上記のようなコツを意識することでスムーズな説明を心がけましょう。

- 聞かれたことに答える

5W1Hの質問も、Yes/Noの質問も、まずは聞かれたことに答えるようにしましょう。

「アポイントが取れたか?」という質問に対して、「○○さん今出張中みたいです」と理由や背景から返事をしてしまっていませんか。

忙しい上司や判断をしなければならない人にとって、周辺情報は雑音になってしまうことがあります。

「はい、取れました」「いいえ、取れませんでした」から答え、その後必要に応じて周辺情報を話すようにしてみてください。

- 早め早めにチェックを受ける

仕事をしていて最も困るのが上司やクライアントによる急な方向転換です。

それを避けるためにも報連相を早め早めにすることが大切です。

自分からチェックポイントを設け、上司とコンタクトを取り、常に認識を一つにしておく。

これができると大きな被害を避けられます。

トラブルが発生した場合も同様に、早め早めの報告が必要です。

第一報をしておくことで、報告を受けた側は最短で問題を意識でき、その後のあなたへの対応方針が指示できます。

- 自信があるようにふるまう

- 流れるような説明をする

- 聞かれたことに答える

- 早め早めにチェックを受ける

会議のコツ

続けて会議におけるコツです。

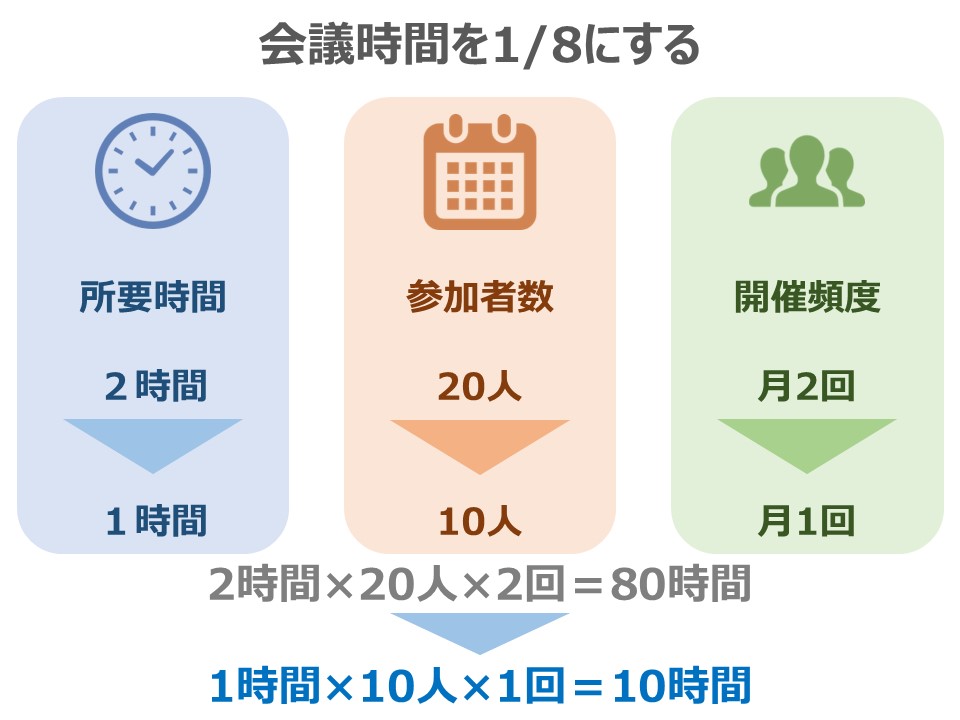

- 会議の8分の1の法則

日本人の生産性が低いといわれる原因に会議の長さがあります。

この会議の時間を削減し、別の仕事にあてることができれば組織にとって大きな価値を生むこととなります。

「所要時間」「参加者数」「開催頻度」それぞれを半分にできれば1/2×1/2×1/2で組織が投入する総時間は1/8です。

例えば、2時間の会議に20人が参加して、月に2度行われるとします。

2時間×20人×2回=80時間

これらがすべて1/2になれば、

1時間×10人×1回=10時間

となり、70時間の削減が見込めます

- 「目的」と「ゴール」を事前に共有する

会議の「目的」と「ゴール」を事前に全員で共有しなければ、話題があちこちに飛んでしまい関係のない議論になってしまいます。

- 目的:最終的に実現すること

- ゴール:目的が実現できている状態を測る基準

(例)

- 目的:最新の売上状況を確認し、目標達成のために必要な対策を取ること

- ゴール:目標未達成時における問題と対応策の確認

事前に「目的」と「ゴール」を共有し、それぞれが独自のイメージで参加することが無いようにしましょう。

- 会議の趣旨を明確にする

会議において、その日の趣旨がアイデアを出す「ブレスト」なのか、出てきたアイデアを整理し最終決定まで持っていく「エバリュエーション」なのか、事前にはっきりさせておくことが重要です。

- ブレスト:相手のアイデアを否定せずどんどんアイデアを出す

- エバリュエーション:出てきたアイデアをマインドマップやフレームワークで整理し結論まで導く

今回の会議がどちらなのかによって、参加する人の姿勢も大きく変わってくるため必ず会議の趣旨を共有するようにしましょう。

- 会議後のアクションはその場で決める

会議は開催に意味があるのではなく、その後にとられる行動に意義があります。

しかし、会議後何をすればよいかの認識が参加者でバラバラだと、会議が意味のないものになってしまいます。

こうしたやりっぱなしを防ぐためにも、会議後のアクションはその場で確認するようにしましょう。

「誰が」「何を」「いつまでに」するか。

これを決めることで話し合いの成果が確実にアクションにつながります。

- 会議の8分の1の法則

- 「目的」と「ゴール」を事前に共有する

- 会議の趣旨を明確にする

- 会議後のアクションはその場で決める

文書作成のコツ

最後に文書作成におけるコツです。

- パターンを頭に入れる

表やグラフ、図や絵など、良い資料には効果的なブラッシュアップを加えるパターンがあります。

こうしたパターンの引き出しを増やしておくことで、資料が分かりやすいものになります。

日頃から、分かりやすい資料をみたら「なぜそれは理解しやすいのか?」「どのような工夫がなされているか?」を見て、真似ることで自分自身の力に変えましょう

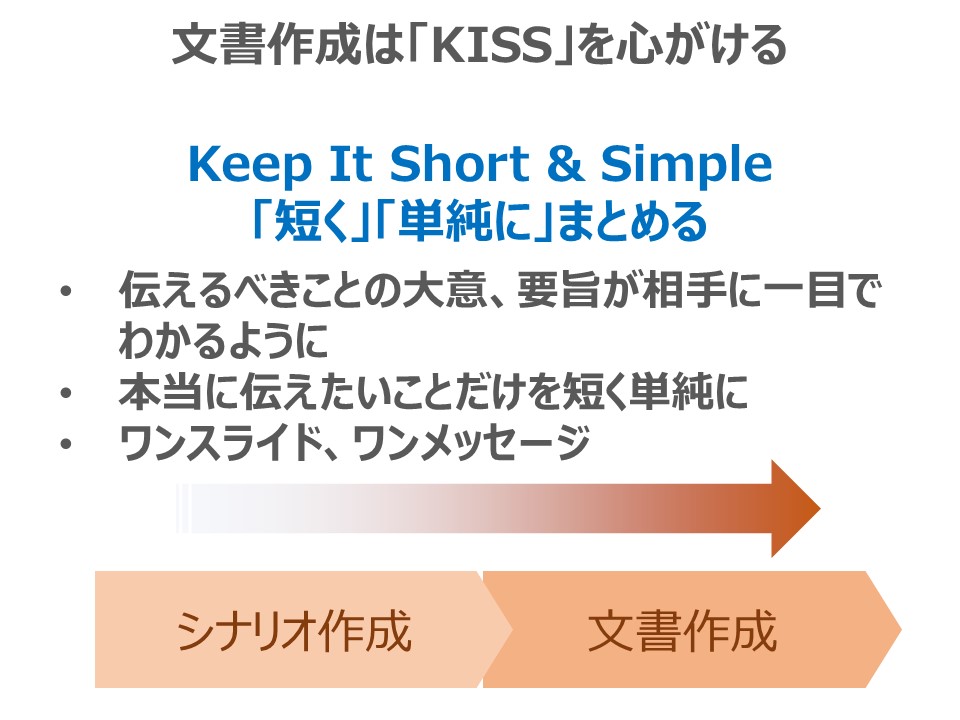

- 「KISS」を心がける

「Keep It Short & Simple」の頭文字をとったもので、冗長になりがちなビジネス文書において、「短く」「単純に」まとめるべきだというメッセージです。

伝えるべきことの大意・要旨が相手に一目でわかるように、本当に伝えたいことだけを短く単純にまとめるようにしましょう。

「ワンスライド・ワンメッセージ」のルールを心がけ、1枚のスライドに複数のメッセージを含めないことで相手に伝わりやすい簡潔な資料になります。

- 全体のシナリオを作成する

資料を作成し始める際、いきなり資料を作り始めるのではなく、まずは「流れ」の整理からはじめるようにしましょう。

流れを整理することで、

- 先に着手すべき部分が見える

- 作業分担ができる

というメリットがあります。

論理的、かつ合理的に資料を作るためにはいきなり手を動かすのではなく、先にシナリオを作ってから文書にすることが大切なのです。

- 一貫して同じ言葉・表現を使う

資料を作成する際、注意しなければならないことが「一貫性」です。

例えば、

「平成●●年(和暦表記)」/「一九●●年(西暦表記)」

「店舗」/「ショップ」

「ドル」/「円」

のような形で表現が混在すると読み手の混乱を招いてしまうため、避けるべきです。

これを防ぐためにも、仕上げの段階で全体を通してチェックするようにしましょう。

- パターンを頭に入れる

- 「KISS」を心がける

- 全体のシナリオを作成する

- 一貫して同じ言葉・表現を使う

本書を読むには

単行本・電子書籍の購入も可能ですが、タイミングによって「Amazon Prime」「Kindle Unlimited」での読み放題も可能です。

下記リンクから購読可能です。

↓単行本・電子書籍

↓Amazon Prime

Amazon Prime無料体験はこちら↓Kindle Unlimited

Kindle Unlimited無料体験はこちらまとめ

記載した内容以外にも今すぐ成果につながるための仕事のコツが記されており、本書を読むことで会社で生きぬく武器を身につけることができます。

- 報連相においては「自信があるようにふるまう」「流れるような説明をする」

- 会議においては「「目的」と「ゴール」を事前に共有する」「会議の趣旨を明確にする」

- 文書作成においては「パターンを頭に入れる」「「KISS」を心がける」

- 会社で生きぬく武器を身につけたい人

- 仕事が効率的にすすまない人

- 仕事が上手くいかず悩んでいる人

上記に当てはまる方は是非読んでみてください。

コメント